Stefano ci fa conoscere pian piano la nostra bella Lessinia

Pillole di storia di liquori e distillati

- Home

- Pillole di storia di liquori e distillati

Pillole di storia di liquori e distillati

Raffinata invenzione dell’uomo, i distillati e i liquori per tradizione, per costume, per il piacere dei sensi fanno parte del “vivere bene”. Infatti, è un mondo che può dare appagamento immediato al palato e all’olfatto.

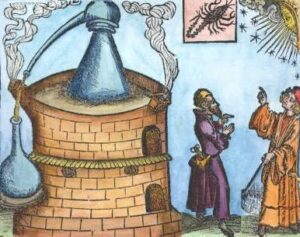

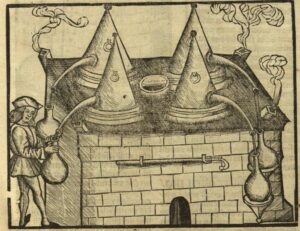

I distillati sono il risultato dell’estrazione dell’alcol da materie prime di origine vegetale fermentate. La fase di fermentazione è ad opera di un maestro distillatore che segue il processo tramite degli alambicchi che servono per riscaldare il fermento, permettendo a vapori alcolici di evaporare insieme a parte degli aromi. Il liquore invece è sempre una bevanda alcolica come il distillato, ma ottenuta con la miscela di alcol, zucchero, aromi, erbe, semi, fiori, frutti, radici, ecc.

La curiosità di conoscere gli ingredienti, le tecnologie e i metodi di lavorazione e affinamento utilizzati per la produzione di distillati e liquori offrono un contributo alla conoscenza e pongono interrogativi. Non trattandosi di una materia prima, ma di una tecnica di lavorazione, il distillato ha origini complesse, al confine tra realtà e storie leggendarie.

Alcuni documenti storici collocano la nascita dei distillati intorno all’800 a.C. in Cina, in cui alcune tecniche di fermentazione del sakè riconducono alla preparazione odierna dei distillati moderni.

La tecnica distillatoria era già nota ai babilonesi ed agli antichi egizi che distillavano vino e sidro. La distillazione, conosciuta anche dai greci che la usavano per ricavare acqua dolce dal mare, era patrimonio di sacerdoti e di pochi adepti in Egitto durante l’epoca ellenistica romana, e venne trasmessa agli arabi.

In greco ambix significa “vaso tronco di forma conica munito di un becco”, ed è la parola da cui derivava quella araba Al-Ambiq e la nostra stessa “alambicco”. Anche il termine arabo Al-Kohol, riportato dal medico svizzero Paracelso come “alcol”, fa intuire che furono probabilmente le popolazioni arabe ad aver acquisito per prime, già intorno all’anno 1000, l’abilità di distillare con alambicchi artigianali alcune essenze per la produzione di profumi e cosmetici.

Durante l’impero islamico, l’alchimista persiano Ibn Hayyan Jabir progettò un tipo di dispositivo in vetro dotato di due storte capace di concentrare più vapore e raffreddare il liquido per raccogliere più alcol. Dopo la morte di Ibn Hayyan Jabir, l’alchimista yemenita Al-Kindi, in base all’opera di Ibn Hayyan Jabir ricavò un distillato digeribile dal vino, un antenato del brandy. Al-Kindi, inoltre, riuscì a isolare l’etanolo al 90%, anche se ci vorrà un millennio affinché l’etanolo assoluto venga raccolto. Il successore Avicenna, medico e fisico persiano, sviluppò un processo di distillazione a vapore per ottenere oli essenziali.

Nel IV secolo a.C., Aristotele avanza la possibilità di realizzare prodotti superalcolici, scrivendo: «l’acqua marina può essere resa potabile attraverso la distillazione; il vino e altri liquidi possono essere sottoposti allo stesso processo». Questa intuizione non sembrò tuttavia essere stata presa in considerazione sino al IX secolo d.C., quando i distillati, principalmente quelli di vino e vinacce, ebbero diffusione grazie alla Scuola Salernitana.

Fu grazie alla civiltà araba, che perfezionò l’alambicco, che si diffuse la conoscenza di questo processo e il potente liquido ottenuto dalla distillazione alimentò le aspettative e gli esperimenti dei nuovi alchimisti. La scienza galenica medievale li ha definiti “acqua di vita”: il liquido viene chiamato aqua vitae, in latino, oppure eau de vie, in francese per la prima volta da Arnaldo da Villanova, medico personale di Papa Bonifacio VIII.

All’interno dei conventi, dove la vita monastica era associata alla coltivazione della vite e degli alberi da frutto e i frati erano esperti alchimisti e profondi conoscitori di erboristeria, vennero impiantati gli alambicchi, affinché parte della produzione di vino fosse destinata al distillato che si utilizzava come base per la macerazione di radici, erbe e piante, così come la frutta. Le ricette di questi elisir, usate dai monaci per curare malanni e pestilenze, sono state tramandate fino ai giorni nostri e sono alla base di molti liquori e amari di successo.

Nel XV secolo il medico Michele Savonarola, in un suo trattato consigliava il rame per la fabbricazione degli alambicchi e per la prima volta accennava alla serpentina per la refrigerazione del distillato; già Leonardo da Vinci aveva elaborato numerosi progetti di alambicchi e Paracelso aveva proposto la doppia distillazione e la rettificazione dell’acquavite sulla calce viva.

Verso il 1600 si assiste a una svolta decisiva: la distillazione, da pratica degli alchimisti, passa nelle mani degli artigiani, che impiegano le prime distillerie, e in quelle dei mercanti, che pensano alla distribuzione capillare dei prodotti distillati. La prima di queste attività organizzate si afferma e si sviluppa a Schiedam, sull’estuario del Lek, alla periferia di Rotterdam, dove intorno al 1700 operano più di 400 distillerie. Gli olandesi distillano vini, frutta, cereali vari, e diventano i primi produttori mondiali di alcol. Essendo dotati di una notevole flotta commerciale, lo esportano e lo fanno conoscere oltre che in Europa, nel nuovo mondo nel quale venne scoperta la canna da zucchero.

Intanto il francese Blumenthal brevetta nel 1808 un alambicco di nuova concezione detto a colonna di distillazione; Lorenzo Solimani, nello stesso periodo apporta importanti modifiche all’alambicco del medico francese Chaptal, messo appunto qualche decennio prima; infine nel 1831 lo scozzese Coffey realizza un tipo di alambicco continuo, chiamato poi Coffey Still, che è ancora in uso.

Nel XIX secolo le bevande alcoliche diventano di uso comune nelle città europee e nelle case delle classi più agiate i cordiali e i cognac diventano consumi di moda. Ma alla fine del secolo i vitigni europei furono flagellati da un parassita, la fillossera, che comportò una carenza di distillato di vino per oltre un decennio e di conseguenza divennero popolari altri distillati, come il whisky, il calvados e il rum.

A causa della popolarità, gli alcolici divennero fonte di problemi e tensioni sociali in diverse nazioni. I governi, per attenuare i consumi, aumentarono le imposte, ma in molti casi i provvedimenti ebbero come effetto l’incremento della produzione clandestina, come accaduto negli Stati Uniti alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando entrò in vigore una legislazione che vietava la produzione e la vendita di alcolici (proibizionismo). Nel 1933, l’emendamento che introduceva la proibizione venne abrogato e da allora distillati e liquori sono diventati un prodotto alla portata di tutti.

Nel 2019 è stata fondata la World Spirits Alliance (WSA), l’associazione commerciale internazionale dedicata a rappresentare i punti di vista e gli interessi del settore degli alcolici a livello globale.

Oggi Italia, Francia e Olanda sono fra i maggiori produttori di distillati e liquori. I principali distillati nel mondo sono Gin, Rum (Ron e Rhum), Vodka, Whisky, Grappa, Acquavite di uva, Cognac, Tequila, Mezcal, Calvados e Pisco.

- Share

Andrea Sansoni

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Siena, ho conseguito un Master in Critica Enogastronomica con IFA (Italian Food Academy), e sto completando la Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo all’Università degli Studi di Verona. Sommelier AIS e collaboratore nella ristorazione, mi occupo di comunicazione e consulenza relativa al settore food&wine e frequento fiere di settore alla scoperta di prodotti e produttori. Inoltre, collaboro come redattore al blog enogastronomico Bacche di Ginepro.